中国中医科学家、国医大师韩世圣教授

国医大师韩世圣个人简介

基本信息

姓名:韩世圣

性别:男

出生日期:1952年

籍贯:江西分宜

民族:汉族

政治面貌:中共党员

教育背景与资质

学历:本科学历

专业资质:国家执业医师、主任中医师、高级康复治疗师、教授、博士生导师

教育背景:

1976年毕业于江西中医学院函大

通过多次专业考试,包括市中、西医专业技术考试、国家执业助理中医师资格考试及国家执业医师考试,均取得优异成绩并获得相应资格证书

职业经历与成就

从业时间:自16岁开始从事中医临床工作,至今已有58年的临床经验

擅长领域:擅长运用中医药诊疗方法广泛应用于临床各科,尤其在处理某些顽疾、疑难杂症方面有一定经验。主要擅长各种慢性疼痛、肿瘤、瘫痪,以及内科“各类杂病”、妇科“经带孕产”、儿科“痘麻惊疳”、外科“痈疽疮疡”等疾病的治疗

韩世圣在医学领域有着显著的贡献,主要体现在以下几个方面:

临床经验与辨证思维模式:韩世圣在中医领域积累了近60年的临床经验,逐渐建立了自己的辨证思维模式及诊疗辨治体系。他在辩证论治、选方用药、证因脉法等方面有着独到的见解和实践。

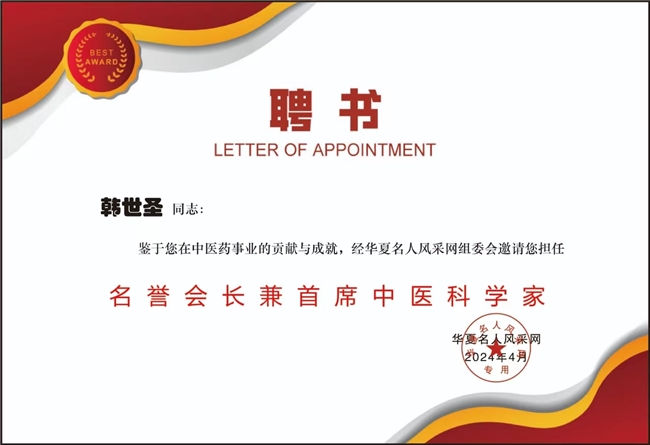

学术成就与荣誉:韩世圣多次参加国内外学术交流,发表多篇学术论文,荣获“中国中医名师医”、“国医大师”、“中国十大国医楷模”等荣誉称号。他还被评为“绿色中国——美丽健康大使”和“全国名中医‘中医药突出贡献奖'”等。

社会贡献:韩世圣不仅致力于中医临床工作和学术研究,还积极参与社会公益活动,多次赴各地宣传中医文化,为中医药事业的发展做出了积极贡献。他的业绩已入编《中国当代名医名院珍集》、《中华名医功勋大典》、《華夏医魂》、《華夏国医大典》等多部大型文选。

非物质文化遗产:2016年,韩世圣的“中医诊法(韩氏传统疗法)”被列为“国家非物质文化遗产”名录,国家中医药管理局批准建立“中医药大师授徒基地”,进一步推动了中医药的传承与发展。

韩世圣的专业资质与职务

韩世圣具有丰富的专业资质和职务,包括:

国家执业医师、主任中医师、高级康复治疗师、教授、博士生导师

中国特色医疗研究会常务理事

全国名中医专家委员会委员

中华中医药学会肿瘤会全国委员

中国中西医结合学会全科医学专业委员会委员

国家卫计委海峡两岸医药卫生交流协会中医专业副主任委员

中科清研(北京)信息技术研究院终身客座教授

中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部专家顾问

中华中医药学会健兴康民医学研究院院士

中国科学家协会终身副理事长

中华医学国际发展联合会主任委员

中华名医理事会副会长

“国医推广大使”

北京国际中医药科学技术研究院“终身院长”等。

荣誉与奖项:

2011年4月,经国家相关部委等国家医疗机构审核,获得“中国中医名医”称号

2013年,经相关部委审核取得国医授徒资格,并联合颁发“国家名医授徒证”

2014年,被评为“国医大师”

荣获国家授予的多项大奖,包括亚太国际传统医学五星级杰出“名医”称号、全国名中医“中医药突出贡献奖”、中国传统医药传承千禧杯金奖等

2013年8月,被评为“绿色中国——美丽健康大使”

其他荣誉包括“全国五一劳动模范”、“中华国医五一特级劳动英模”勋章等

社会职务:

中华医学国际发展联合会主任委员

中华医学国际发展联合会中华名医理事会副会长

特聘担任“中促会首任医事顾问”

北京国际中医药科学技术研究院“终身院长”

中国中西医结合学会全科医学专业委员会委员

中国管理科学研究院特约研究员

中国民族卫生协会全国难治病研究专家委员会副主任委员

国家卫计委海峡两岸医药卫生交流协会中医专业副主任委员

中科清研(北京)信息技术研究院终身客座教授

中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部专家顾问

中华中医药学会健兴康民医学研究院院士

中国科学家协会终身副理事长

辨 证 思 维 十 二 要

辨证论治是中医的特色,这种特色靠的是中医的思维。笔者行医58年来,在临床工作的摸爬滚 打中,逐渐形成了自己的辨证思维模式,愿与同道探讨。

1、辨证之首,注意主症

辨证之首,首先应抓其主症,因为主症是辨证的要点、治疗的重心。抓主症应从几方面着手。一 是主症多在一般问讯病人何处不适时的第一句回答出现,既是病人希望你解决的主要问题,也是常 见疾病的主要问题,如胃痛、头痛;二是在证中找主症,如病人反映心烦、心慌、头晕、耳鸣、入睡 难,显然失眠是其主症;三是病人不知道什么是主症,医者多费心思,尽量找出主症与主因。

2、辨证之性,注意兼症

辨证,既要辨病位,又要辨病性。而辨别疾病的性质,实际上就是辨疾病的寒热虚实。而辨证之性,主要是辨兼症之性质。如胃脘痛者,病位在胃, 其兼症中喜温为寒,喜按为虚,合而辨之;谓之虚寒。当然,辨疾病之性,也可辨舌苔和脉象。如脉沉迟无力,其沉主里,其迟主寒,无力主虚,合而辨之,谓里虚寒证。需要注意的是,临床有主症与兼症病性不一致或相反的情况,这就要求医者仔细琢磨,既要主兼分明,真伪分明,又要辨清病位与病性。

3、辨证中证,注意联系

辨证之中,多见证中有证。如胃肠不适病人, 既有寒凝气滞型胃脘痛,又有肾阳虚之五更泻。一 为新病,一为久病;一为实证,一为虚证;一在上腹,一在下腹;一以温散,一以温补。故选方既选 良附丸主治胃痛,又选四神丸兼顾泄泻。待胃脘痛 愈,又在主选四神丸的基础上合理中汤治疗五更 泻。故辨症之中,一定要注意证中之证。只有掌握 好两个证型之间的联系,才能抓好主治、兼治、合 治、先治、后治之机。

4、辨证外之证,注意夹杂

所谓证外之证,是指临床表现中有两个系统以上的疾病证候群。如内科证候、妇科证候、五官科 证候同时存在。怎么辨?其辨证原则是在先治某一系统疾病的证候时,一定要兼顾其他疾病的证候, 尤其是在主辨证候与兼顾证候病性不一致或相反时,更要注意其错杂、繁杂的特点。如胃脘虚寒、 肠道为湿热、咽喉为实火,在多证并存、证外有证的情况下,一定要统筹兼顾,主次分明,千万不能 顾此失彼。

5、辨静态之证,注意守法

静态之证,是指疾病的病位、病性的表现为恒 态时期,或为气虚,或为血寒,或为肝经湿热…… 此期病位、病性已定,一旦辨证准确,疗效可以,就效不更方,可守法守方。

6、辨动态之证,注意灵活

动态之证,是指经过治疗后临床表现出现了变化。如湿热带下,应用龙胆泻肝汤治疗后,带量减 少,带色由黄变白,带质由稠变稀,带味已轻,瘙痒已除,说明湿热病邪已轻。此时是效不更方,守 方守法,继续按肝经湿热巩固治疗,还是根据现有的带白、质稀症状,按肝虚带下论治,改用健脾利 湿之剂呢?如何定夺,要靠医生的经验,要行方智圆,胆大心细,临证需灵活掌握。

7、辨无证之证,注意隐症

临床有无证可辨之证。如乙肝无症状的“小三阳”、“大三阳”,糖尿病无症状的血糖偏高,化验提示的尿中潜血,B 超提示的无自觉症状的结石、 积水和各种肿瘤的早期阶段,因其无证可辨,皆属 无证之证。临床要根据个体的病史、体质、个性,结合临床经验,借助现代各种理化检验手段,寻找 蛛丝马迹,找到隐症所在,由无证可辨为有证可辨。

8、辨错杂之证,注意调平

慢性胃炎,临证每见寒热、错杂证候,既见胃脘痞满、喜温喜按之虚寒象,又有口干、口苦、苔 黄腻之热象,或见口腔溃疡,或见大便偏干,对此 寒热错杂之证,我多选半夏泻心汤,用温清并用之 法,以平衡胃腑调节功能,临证用之,疗效满意。同样治疗虚实错杂、升降错杂之证,总以平调为要。

9. 辨有效之证,注意病程

对于药后有效的病人,要注意其服药疗程。如感冒、暑热之证,病程短,疗程亦应短,多服药3 剂而愈,不必继服。对于慢性病人,临证或效不更方、或做些微调,使渐治渐佳。可1日1剂,亦可隔日1剂,或连服2剂停1天,亦可1周服2剂。 对于滑胎病人,其疗程多间服至病人上次流产后的 1月以上。对于颤证病人,多长期间隔服用,取减西药毒副作用之效,以增止颤之功。

10、辨无效之证,注意审查

药后无效的病人,临证要细心审查。属于辨证用药无差误者,多系病程长、邪气未被制服,应坚持原方,不要轻易改方,否则越改越乱。而对于辨证用药不妥者,应细审其因,当机立断,及时纠正。

11、辨先效后无效之证,注意演变

临床有先效后不效之证,即先服数剂疗效很好,再服则效果不理想。这种情况有两种可能:一 是药应变而未变之故,当责之于医,如胃脘痞满中的寒热错杂证型,应用半夏泻心汤后,黄苔已退, 口苦已止,表明热象已除,虚寒证成为主要矛盾,而继服半夏泻心汤,其药性偏寒,故而不效,当改用黄芪建中汤、理中汤、四君子汤即可;第二种可 能是病人自身因素,如饮食、起居、情志变化等影 响所致,医者当帮助病人查找原因,指导病人服药, 并注意服药期间的调理方法。

12、辨药后加重之证,注意审因

对于服药后病情加重的病人,除用药失当外,还有药性与病情相争较剧而出现病情加重之象。临 证必须区别对待,慎重而定。用药失当者,要及时更方。药病相争者,在服药前就应告知病人。对于药后出现不良反应者,要查找其因,或减少服药剂量,或改变服药时间,或增减方中药物,或停药观 察。总之要认真对待,不可粗枝大叶。

来源:央视线

标题:中国中医科学家、国医大师韩世圣教授

地址:http://www.yangshinews.com/yscj/79888.html